こんにちは、いらっしゃいませ!いつもブログをご覧いただきありがとうございます!

前回は、漆器の見た目のお話をしましたが、今回は山中漆器や山中塗がどのように「伝統」と「現代技術」を融合させて進化しているのかをQ&A形式でご紹介していきます!

前回のブログはこちらから!👉【あじわいの漆器】

今回は「漆器ってどんなもの?」という基本からお話ししますね。

まず、漆器の製作は、おおまかに以下の3工程に分かれます。

〇木を切り出す

▽

〇木地挽き(ろくろで形をつくる)

▽

〇漆塗り(塗りと乾燥を何度も繰り返す)

これらの工程には、木の割れを防ぐための乾燥技術や、木地と漆をしっかり密着させる職人の技が欠かせません。

ひとつの器が完成するまでに、年単位の時間がかかるものもあるほど、手間と時間を惜しまないのが漆器づくりの特徴です。

中でも山中漆器は、木を極限まで薄く挽く「薄挽き(うすびき)」の技術で知られています。軽くて丈夫なこの技法は、現在では「ウスビキライト」のようなモダンインテリアにも応用され、伝統の技が現代の暮らしに新しいかたちで息づいています。

▲ウスビキライト

他の産地の漆器との違いや、山中漆器ならではの特徴については、次回のQ&Aでくわしくご紹介します。

さて、話を戻しますね。実は、「漆器」と名乗れるのは、木で作られた器に本漆(天然の漆)を塗ったものだけなのです!

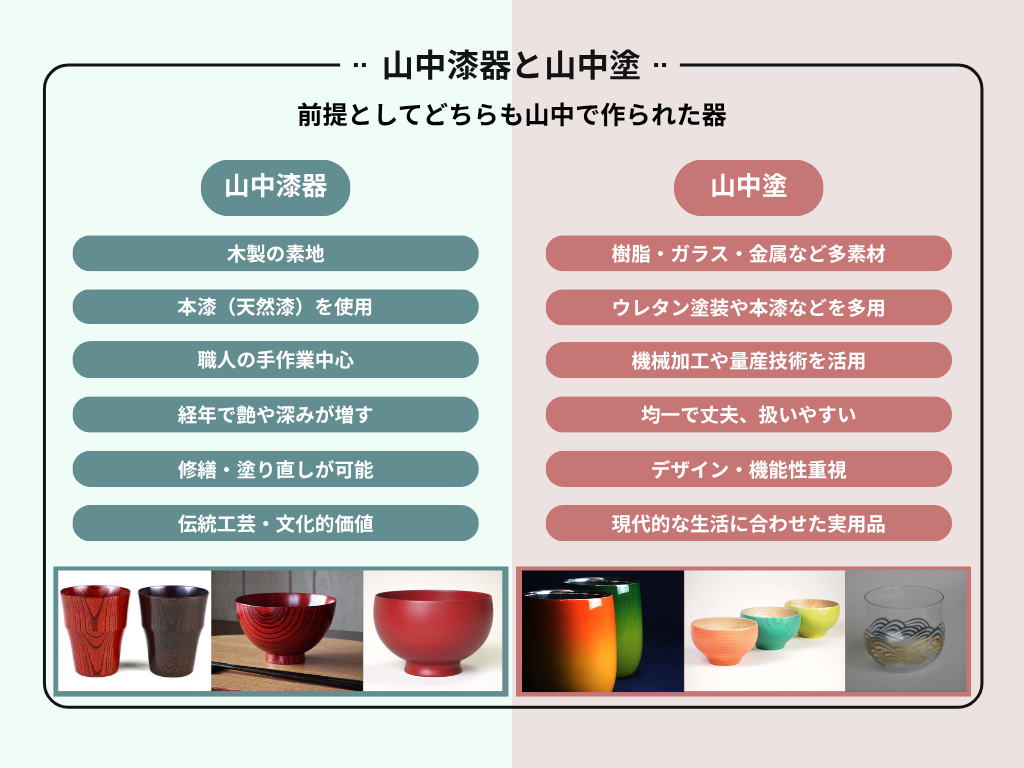

これはどういうことなのかと言うと、山中には「山中漆器」と「山中塗」という、二種類の器があります。これらは、厳密に言うとしっかりと定義が分けられているんです。

先程説明したように、山中漆器は木製かつ、本漆が塗られた器で、木地挽きから漆塗りまで伝統の技が活きています。

一方で、「山中塗」はもっと広い意味を持ちます。たとえば、ガラスや金属、樹脂にウレタン塗装や本漆を施したものも山中塗と呼ばれます。現代の暮らしに合うデザインや機能性を取り入れた、新しい漆器のかたちです。

▲山中漆器と山中塗の違い

このように、漆器の世界には「伝統」と「テクノロジー」が共存しています。

今回は、その2つのバランスについて、Q&A形式で解説していきますよ!

Q.伝統的な漆器にも、現代技術は取り入れているの?

A.実は、伝統的な山中漆器でもデジタル技術は取り入れているんです!木地作りでは、CAD設計(コンピューター上で製品の形や構造を正確に設計する技術)や3Dスキャンを活用したデザイン検討が行われ、量産向けには旋盤やNC加工機(コンピュータ制御で資材を加工する機械)も使われています。

▲真空乾燥炉

例えばこの真空乾燥炉は、通常2〜3ヶ月かかる荒挽き木地の乾燥を、約2週間に短縮できる機械なんです!

また、ウレタン塗装やスプレーガン塗装、レーザー加工・UV印刷などのデジタル技術も一部工程で活用されていますよ!

Q.職人と機械、それぞれどんな役割をしてるの?

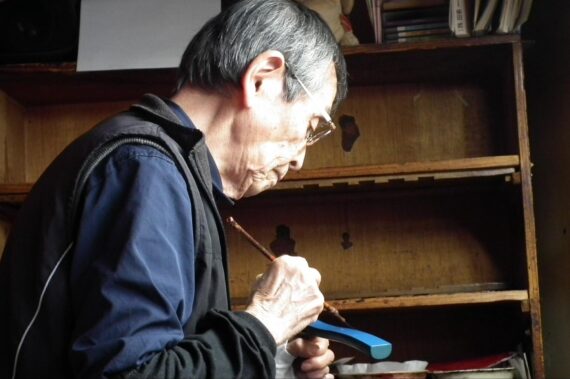

A.職人は、木を極限まで薄く挽いたり、漆の塗りや蒔絵など、感性と経験が必要な工程を担います。

一方、機械は成形や下地塗装、量産向け工程を得意とし、均一な品質と効率化に貢献しています。

手仕事と機械、それぞれの強みを活かした「ハイブリッドなものづくり」が今の漆器産地の姿なんです!

▲機械を使って作業する職人

▲手で作業を行う職人

Q.漆器は洋食にも合うの?

A.もちろんです!シンプルでモダンな形や色の漆器は、洋食との相性も抜群です。

山中漆器の椀やボウルはサラダ・スープ・デザートにも使えますし、カフェ風のテーブルにもぴったりです!

最近ではワイングラス型の漆器や、カトラリーと組み合わせた商品も登場していますよ!

▲洋食を盛った漆器

Q.環境への配慮はどうなっているの?

A.山中漆器では、計画伐採された木材や、天然漆など持続可能な素材を使用しています!

また、修理や塗り直しが可能なので「長く使える=ゴミが出ない」ことも環境への配慮になるんです!

さらに、水性塗料や再生樹脂など環境対応素材の導入も進んでいるんです!

Q.新しい素材ってあるの?

A.樹脂×漆、金属×漆といったハイブリッド素材や、カーボン素材に漆を塗るような試みも登場しています!

近年では抗菌・抗ウイルス機能を持った漆や、軽くて丈夫な新塗料など、伝統を活かしながら進化した漆器が次々と生まれていますよ!

Q.後継者は育っているの?

A.伝統分野では高齢化が課題ですが、技術センターや育成プログラムで若手の育成が進んでいます。

近代漆器分野では分業やデザイン性の高さから、若い世代や女性クリエイターの参入も増えています!

今では県外・海外からも技術を学びに来る人がいるほど、広がりを見せているんです!

これで、今回のQ&Aはおしまいです!ご覧いただきありがとうございました!最後に少しだけお話ししますね。

「伝統」は、守るだけのものではありません。

山中漆器・山中塗は、長く続いてきた手仕事の魅力を大切にしながらも、時代に合わせた技術や価値観の変化にしなやかに対応してきました。

これからも、使う人・作る人・環境に優しい器として、未来へとつながっていきます。

次回は、「他の産地の漆器と山中漆器の違い」をテーマに、Q&A形式でご紹介予定です!お楽しみに!

Y.M